严格执行出入方舱的管理措施,是方舱管理的重中之重。首先是严保工作人员感控规范,当我院医疗队到达驻地后,全队队员接受分组培训由感控培训师一对一指导,考核合格后才可以进入方舱开展医疗工作。医护人员日常需遵循严格的出入流程及轮班制度、每日1次核酸检测制度、出舱时保障严格消杀流程,医疗队设置了专门的感控监督人员,对所有进出舱人员进行穿脱防护服的质控,以保证符合院感要求。不忽视每个小细节,才能保证安全。

开舱第一天,5号舱的625个舱位迅速全部收满。在临时党支部领导下,我们一边解决困难,一边总结经验、不断反思,对于每日存在问题进行仔细研判,调整入舱接收策略,进行精准分流。尤其对于高龄患者和孕妇等特殊群体集中观察,分区管理,给予相应的关注。随后,多学科会诊、急救团队、网格化管理、院感防控等体系逐步完善,环环相扣,紧密衔接,使5号方舱高效运转起来,为后续的精准治疗铺路架桥。

5号方舱是会展中心方舱医院中患者数量最大的舱,625个舱位开舱第1日即爆满。随着第一批患者陆续出院,由于疫情严峻,后续患者迅速入住,在医务人员严重短缺的情况下,短短10日之内处理上千人次的出入量,给医疗队的工作难度带来几何倍数的增长,无论对于方舱内团队的救治能力还是组织水平都是相当大的考验。

在组织管理过程中,我们不断吸取经验、优化收治管理办法,以患者为中心开展相关工作。“对每一个人负责,每个关键节点都要做好保障。”是对方舱管理者的基本要求,也是艰难考验。

新入舱患者对于疾病和陌生环境的恐慌、与家人分离的焦虑情绪都是难免的,加之方舱医院内患者密度高,缺少相对私密的空间。如何优化患者入舱流程,并在第一时间安抚患者的焦躁情绪是极其重要的,直接关乎后续对于疾病治疗的配合度。

“在患者入住之前,我们的工作其实就已经开始了。”5号方舱的“管家婆”林杨医生在结束一天忙碌的舱内医疗工作之后,出来第一时间要做的,是翻阅指挥部下发的次日入舱新患名单。在患者入住前,医疗团队首先需要统筹患者信息,了解患者性别、年龄、基础病情、职业特点,以提前合理安排床位分区,甚至要考虑到以家庭为单位的新入患者需要住在一起、卧床老人和儿童患者如何方便照顾这样的细枝末节。

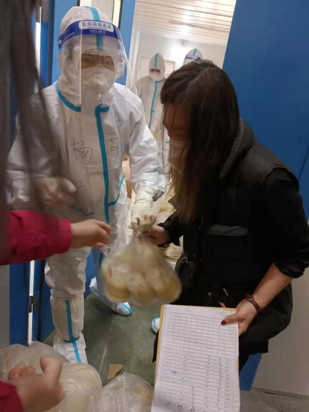

各区域患者随车入舱当日,首先需要核对人数,并对每一位患者进行信息再核对以及详细登记。在我们自主研发的特色小程序中,可扫码后自行逐条输入患者姓名、年龄、床号、阳性核酸证明、需特殊关注的基础合并症等详尽内容。甚至出舱后对接隔离住址,也要在入舱时就做好统筹登记,以最大程度缩减流程和减少滞留。与两年前疫情初次爆发时不同的是,我们现在已经有着较为充分的快速反应经验,最大程度的利用信息化、智能化手段,把医疗、后勤、管理等多方面工作高效处理,节约时间和人力的同时,也最大程度降低了在出入舱人流量较大时人员拥堵情况的发生。

同时,智能化和人性化的管理同步跟进,我们为方便没有智能手机的老人和儿童患者登记,会帮助完善纸质版登记表格,协助患者对接至舱内护理站正式办理入住,请领被褥等基本物资,以最短的时间完成从下车到病床的过程。让所有患者做到入舱流程无障碍化,切实感受到,来到这里是可以“心有所依”的,一定程度的抵消患者初入舱的不安感。即使医务人员短缺我院医疗队成员不得不每个人身兼数职,但分工明确,流程清晰,同时,在“千手观音”式的工作节奏下,每名医护人员仍然不忘在各个环节适时叮嘱患者必要的防控知识,也会为他们鼓劲,增加对抗病毒的信心。

在第一时间了解病人的情况,对病史、病症进行分析,及时判断患者的病情后,根据病情轻重进行分层治疗。符合转院标准的重症患者,我们首先要保障立刻接收后给予基本医疗支持,同时,积极联系定点医院,实现无缝对接转院流程。支援方舱初期,领队易磊和队长宋春莉第一时间建立并迅速调整值班制度,设定了长班加短班模式,每3小时两名长班医生同时进舱,24小时无间隔轮流上岗,医生配备上进行内外科专业搭配、男女性别搭配,互助处理舱内基本医疗救治和特殊突发情况。两名短班医生负责在每日上下午出入舱高峰期、日2次发药等人手不足的特殊时段协助医疗救治或组织协调舱内工作。确保每日出入舱这项繁琐又需要极度细致的工作过程中,始终有一名医生及一名护士全程在场,避免出错。

内镜科医生魏丽娟和妇科医生林杨被大家笑称为5号方舱里的“管家婆”,他们是方舱里的两名短班医生,而“短班并不短”是他们每日的工作常态。支援初期,我院医疗队首次试行的网格化管理模式颇具成效,将625名患者以区域划分为14个网格小组,每个网格小组自发推举出网格长协助配合管理。医护由专人和网格长们建立微信群,随时进行双向沟通交流,使舱内的医疗工作更加有序平稳。

随着方舱内治疗有序进行,管理不断完善,平均住院日逐渐缩短至3-4日,包括网格长在内的患者短时间一批接一批出院离开方舱,而“管家婆”林杨一直坚守在这里。除了基本医疗工作及协调出入舱管理工作,还要不断联络网格长完善患者基本信息的收集、发放餐食、通知请领药品及生活物资、卫生清扫等工作。林杨每日入舱处理完应急工作后,仍要坚持到每个网格区域走一圈,逐一与网格长沟通,第一时间了解患者诉求并协调处理。“14个网格小组,每个走10分钟都不够。但是必须每天走这一趟。一个600多人的临时集体同处一室,是不可能不存在问题的。让患者知道你一定会走过来倾听解决,就极大的避免大量人员聚集在护理站一窝蜂的提出诉求,影响常规医疗操作。”把问题解决在网格内,是林杨对自己的特殊要求。甚至患者的批量出舱工作,也是在患者入舱后的每一天“网格查房”过程中就已经开始着手准备了。

出舱工作主要面临人员安全与人员滞留两大问题。在出院标准方面,目前间隔大于24小时连续2次核酸阴性患者,入院3日内无发热等症状即可安排出舱。这意味着有大量的检测数据需要每晚加班加点统计、复核,尤其是在建舱早期信息技术支持不完善的情况下,对于医务人员的工作量负荷是巨大的,时间紧,任务重,医务人员常常刚脱下白甲,又要在无尽的数据统计、统筹工作这另一无声战场中再次上马持刀,做起了光影背后的英雄。

人员滞留的主要原因是患者预定的出舱居住地无法对接,导致本该出舱而不能出舱。第二是个原因是出舱流程不顺畅,导致出舱等待延迟。为避免人员滞留导致的潜在再感染风险,我们从入舱登记开始就提醒患者联络出舱后居住地社区或工地负责人,每日网格长配合督促患者提前填写或更新出舱地址。对于无法联络出舱居住地的,我们协调联络市指挥部,及时逐级上报。

在优化出舱流程方面。首先,我们提前一日向网格长公布出舱时间以及核酸检测结果。网格长负责逐一通知到每个患者,提前组织出舱前的行李整理,并再次确认出舱后居住地。如有地址信息错误或更改,网格长及时反映至方舱管理群。其次,医务人员提前为每个患者准备好电子版出院诊断书及通行证,并在出院前分发至个人。对于当日出舱患者,我们做到“全员准备妥当,分批消毒上车”。在转运车到来时,一切准备妥当,患者只需拎着行李在出舱口完成二次信息核对和常规消杀流程,即可顺利出舱上车。

伴随着我院医疗救援队严格高效的管理和精准的治疗,出入舱井然有序,625个床位,20天的满负荷运行中,5号方舱累计收治1500余人、累计转诊50余人,累计出院1000余人。会展中心方舱中的最大舱——5号舱床位数最多、累计收治患者人数最多、累计出院患者最多。但管理高效、有条不紊,开舱至今无一例不良事件发生。

这些数字的背后,是医护人员“让患者安心、让家人放心”的承承诺,是后勤人员的辛苦保障,是社会各界的无私捐助,是线上网友的打气加油,是包括在患者志愿者在内的每一个“方舱大家庭”里“家人”们的团结一致、通力配合。

在这场持久战中,二院方舱救援队每一位队员都兢兢业业,勤勤恳恳在自己的岗位上坚守属于自己的一片阵地,团队中没有一句怨言,默默的付出,扎扎实实做好自己的工作,抱定疫情不退,我不退的决心,为来方舱“渡劫”的每一位患者保驾护航。

“无论多难,相信我们能够做好,我们也必须把它做好,别无选择!”这是二院支援5号方舱医疗队129名成员,用夜以继日的奋战和必胜的信念,向吉林省人民交出满意的答卷。

亚泰院区

亚泰院区  正常工作时间

正常工作时间 自强院区

自强院区  青年院区

青年院区 官方微信公众号

官方微信公众号

用户登录

还没有账号?

立即注册