为探索诺贝尔医学奖发明的前世今生,提升本科生对医学史的了解及其现代应用,激发同学们不断追问、拓展交联的科研思维,营造师生主动探索的浓厚学术氛围。由白求恩第二临床医学院院长秦彦国教授发起,学生工作办公室策划承办的百期诺贝尔医学“讲”翻转课堂于9月20日以线上线下相结合的形式拉开帷幕。

第一期翻转课堂邀请了院长秦彦国、放射线科主任医师黄萨、儿科诊疗中心主任医师陈鹏、内分泌科副主任医师陈琰、放疗科医师于多担任指导教师。心血管外科医师朱翠琳带领761901班本科生李飞龙、田维博、陈子潇汇报。活动由学生工作办公室主任刘晓贺主持。

提到设立翻转课堂的目的和初衷,秦彦国院长表示,翻转课堂,旨在注重教学实效,一改常态化的老师讲,学生听的教学模式,给学生一次突破自己的机会,变为学生讲教师听,让学生从讲解的角度更加深刻理解问题,发现许多未学到的空白知识点,从而不断充实自己,开放视野,放眼世界,发现感兴趣却待解决的问题。

秦彦国院长强调,新时代医学人才应该要具有跨学科的意识与思维,并非所有的问题都由个人解决,通过更擅长此领域的人的协助往往会事半功倍,这是一个优秀的医生应该具有的团队合作意识。秦彦国院长希望大家既要有广阔的思维,还要有相对的聚焦,更要注重相关联学科之间的联系与拓展;希望同学们在老师的引导下走上更高阶梯,老师能在和学生们思想火花的碰撞中提升教学的能力。

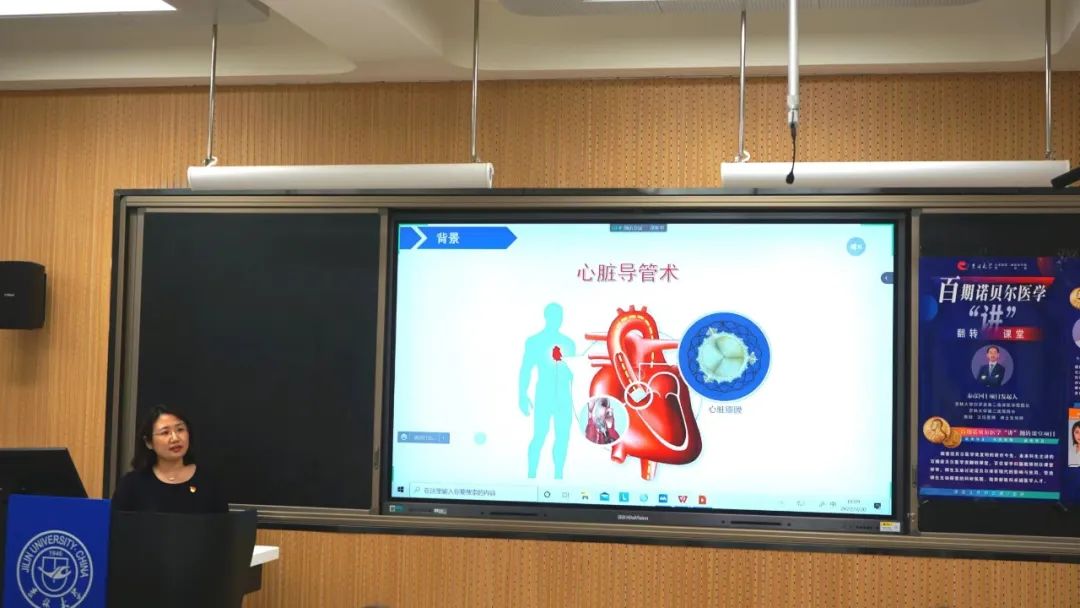

课堂上,朱翠琳老师简要介绍了心血管医学发展背景和解决路径——心脏导管技术。三位汇报人从历史背景、学科延伸、感悟启迪三方面介绍了维尔纳·福斯曼——将导尿管插到自己心脏的“疯狂医生”。

李飞龙同学介绍了福斯曼成功的前提是扎实的基础知识储备,充足的准备,大胆的求证,使得历史上第一例心脏导管术得以试验并取得成功。

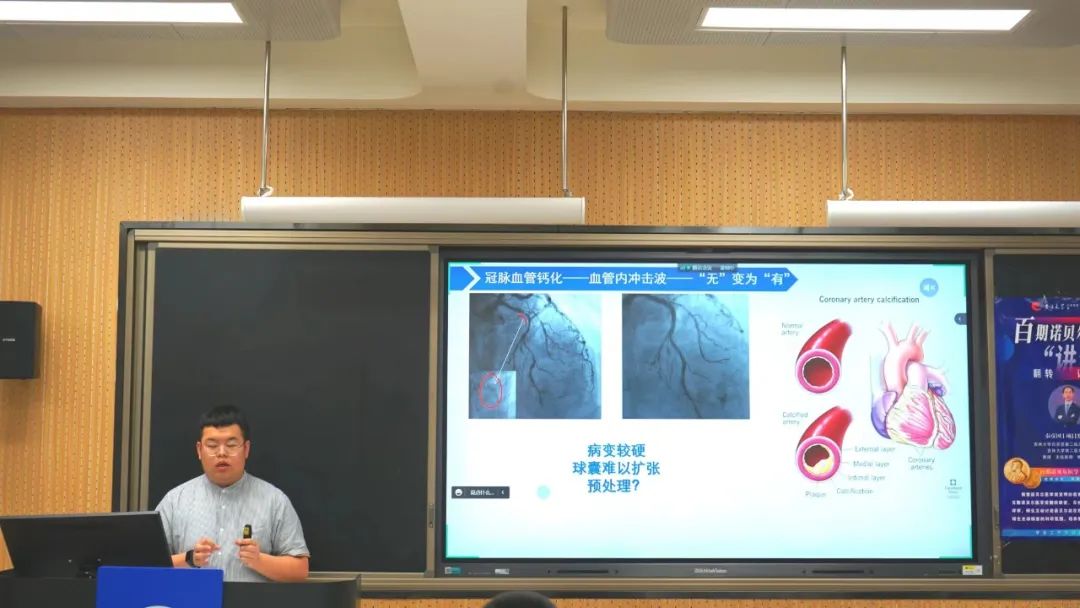

田维博同学介绍了自心脏导管术发现后在医学界的临床应用,医学工作者们靠着努力和钻研,填充大片空白,从“无”到“有”,把“不可能”变成“可能”,将“好”变得“更好”。

陈子潇同学则着眼于诺贝尔奖带给同学们的感悟,阐述基础知识的重要作用、团队合作的重要性以及敢于试错,永不气馁的科研态度。

汇报结束后,各位老师纷纷分享了自己的感悟并向同学们提出了有关科研与基础知识、命题感悟以及科研态度方面的问题。秦彦国院长通过向同学们提出相关知识领域问题,在不断追问的过程中引导同学们完善思考的方向,帮助他们发散思维,探索相关领域,领悟思维的发散与相对的聚焦之间的辩证关系。

百期诺贝尔医学“讲”翻转课堂,听讲互换,教学相长,同学们在宣讲过程中更好地进行思考,老师们在研讨的过程中碰撞思想的火花,通过讲者与听者的互换,提高同学们的科研兴趣与水平,重视基础知识的夯实,营造师生主动探索的科研与学习氛围,实现老师与学生一次近距离的学术交流。后续学生工作办公室将持续开展翻转课堂工程,为学院师生带来精彩不断的医学互动课堂,助力学院“双百工程”打造。

亚泰院区

亚泰院区  正常工作时间

正常工作时间 自强院区

自强院区  青年院区

青年院区 官方微信公众号

官方微信公众号

用户登录

还没有账号?

立即注册