2月15日,环球时报(英文版)跨版刊发了吉林大学白求恩第二医院的报道。

中文译稿

“如果你想寻找一座纪念碑,请环顾四周。”

伦敦圣保罗大教堂的这句墓志铭,同样适用于位于中国吉林长春的吉林大学白求恩第二医院(吉大二院)。不同的是,这所医院充满着希望和生机。

吉林大学亚泰区白求恩第二医院宽敞的中庭。照片:林晓怡/GT

在中国新冠感染者住院率达到峰值一个月后,吉大二院亚泰院区簇新的大楼里,患者井然有序地问诊;急诊区中,曾经爆满的EICU病房已经空出了三分之二床位,工作台上的护士从容不迫;走廊里,几位陪护的家属面色平静地浏览着手机。

院门外,白求恩的雕像在雪中庄严肃立。人们不需要特意停下脚步阅读他的光辉事迹,因为这位加拿大共产党员志愿来到中国参加抗日战争,救死扶伤的光辉事迹,已随着毛泽东《纪念白求恩》在中国家喻户晓。

至于白求恩与吉林大学白求恩第二医院的渊源,经过雕像的人们,将在医院里与一个个鲜活的、新时代的“白求恩”相遇,他们对白求恩精神的期许将会得到一个个丰满而具体的答案。

站在白求恩的旗帜下

走进吉大二院亚泰院区门诊大楼,映入眼帘的是高达两层楼高的巨大红色幕墙,上面印着以白求恩头像为主视觉的医院院标。不同科室的医护人员轮流来到宽阔的中庭,和这位硕大的“白求恩”合影,这也是他们搬迁到新院址后的首张“全家福”。

1954年,白求恩于1939年缔造的晋察冀军区卫生学校迁至长春,成为吉林大学白求恩医学部和该校三所白求恩医院的前身,这使得在中国东北,传承白求恩精神成为了许多中国医疗工作者的信仰。

2020年1月26日,当大部分中国人仍在欢度元宵节时,吉大二院院长秦彦国,扛起了医院援助武汉医疗队的旗帜。

“在武汉和来自全国的医疗队交流时,大家听说我的队伍来自白求恩医学院,都肃然起敬。”秦彦国告诉本报记者。

“到前线去,到战斗最激烈的地方去。”这是1938年白求恩在中国的革命圣地延安见到毛主席后的热切请求。

那年,白求恩率“加美援华医疗队”不远万里来到中国,在晋察冀的513个日夜,辗转多地救治了大量危重伤员。在一次战斗中,他曾经连续69个小时为115名伤员做了手术。

“你们要拿我当一挺机关枪使用。”这是白求恩在中国的一句经典名言。而在抗击新冠疫情的前线,吉大二院的医护人员无疑也是火力最为凶猛的“机关枪”。

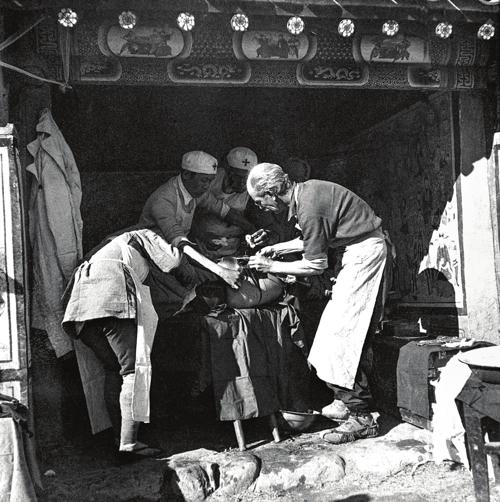

资料图片:1939年10月,白求恩在晋察冀边区的一个临时手术室里为伤员做手术。图文:新华网

2022年12月底,随着中国调整疫情防控举措,医院领导准确预判,在2周时间内完成向新院区的搬迁工作。

吉大二院重症医学科主任尹永杰清楚地记得,从2022年12月16日起,来医院就诊的新冠感染病人开始增多。

“急诊和重症病房仅仅花了半天时间搬家。而在搬迁亚泰院区的当天,急诊接诊病人即达631人。”急诊与重症医学中心副主任宋德彪告诉记者。

伴随着患者量剧增的严峻形势,吉大二院率先决定执行全院“一盘棋、一张床”的诊疗模式,打破学科界限,全力收治新冠感染患者。不仅成功救治了大量急危重症患者,同时也极大缓解了特殊时期的省内医疗资源紧张问题。

尹永杰指出, 2022年12月25日搬入新院区以来,吉大二院急诊共接诊新冠患者17812人,日均救治720人。重症疗区共收治患者161人,其中使用ECMO治疗12人。截至2023年1月28日,已经出院5人,撤离ECMO7人,尚有3人仍在接受ECMO治疗。

2020年,吉大二院的医疗队在援助武汉时,曾经创下了应用ECMO救治当时全国年龄最大的新冠肺炎患者的记录,这一举动也被写进了2020年的《中国抗疫》白皮书。

“在这波新冠感染高峰中,我科没有拒诊一位病人,没有一位患者因没有床位得不到抢救。急诊也没有收到任何一例投诉。”宋德彪说。

开启发展的新篇章

2023年2月4日,吉林大学白求恩第二医院,一名医生和一名护士在设备齐全的EICU治疗病人。照片:林晓怡/GT

如今,走在已经重新变得宽敞的EICU病房,除却医生温和、详尽的查房询问、讨论,只有监测生命体征的仪器发出平稳的滴滴声。部分口鼻处戴着氧气罩无法说话的病人,会拉着医生的手传递他们安好的讯息,在医生离开时竖起大拇指或双手合十向他们表示感谢。

“急诊科的病人从1月5日到达峰值后开始下降。”宋德彪指出,目前,医院各个科室已经告别战时状态,恢复常态化的工作。

即将转出ICU的81岁的刘铁成看见病房里来了带着照相机、录音笔的陌生人,激动地摘下了插在鼻子上的氧气管,“在我没有意识的时候,这里的护士用手帮我排便,想尽办法为我们洗头。我很高兴,在这个年纪看到一支有知识、高质量、革命化的新型护理队伍。”

“在我国第一波新冠病毒感染高峰中,医务人员秉持对工作极端负责、积极奉献的白求恩精神,坚持人民至上、生命至上,守住了新冠救治的第一道防线,从中我们也积累总结了许多宝贵的经验。未来,如果再一次面对突发性的公共卫生事件,中国人已经可以做到有备无患。”秦彦国说。

1月28日,春节假期后的首个工作日,吉林省委书记景俊海专程到吉林大学白求恩第二医院亚泰院区,调研新院区建设运营情况,并看望慰问坚守一线的医务工作者。

景俊海勉励医务工作者,要增强职业素养和专业能力,刻苦钻研医疗技术,加快更新专业知识,不断提高业务水平,进一步增强医疗健康服务能力,全方位、全周期保障人民群众生命健康。

“新冠疫情后,明显感觉中国人更加重视身体健康了,以往中国人不喜欢在正月里到医院看病,觉得不吉利,但现在,元宵节还没过完,各地的病人已经积极地来到医院问诊。医院规定9点开始必须上台做手术,病人多的情况下一天下来能做7到8台手术, 从早忙到晚。”吉大二院普通外科诊疗中心主任刘铜军告诉本报记者。

“在和病人的交流过程中,也感受到病人对医生更加信任。”刘铜军感到十分欣慰。

秦彦国指出,当前,中国更加重视健康在经济社会发展中的重要作用和优先地位,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,不断完善人民健康促进政策。“这一波疫情高峰过去,我们逐渐从以治疗疾病为中心,向以保障大众健康为中心转变。它既是一种理念的转变,更是一种整体诊疗行为的转变。”

吉大二院当前大力推进“两个半健康工程”。以45岁以上中老年人、15岁以下青少年儿童及女性人群的健康管理为工作重点,针对重点人群开展广泛宣传并设计特色体检项目,实现"提早预防和提早筛查,针对重点管理病种,开设罕见病、疑难病、特色病高发病等特色专病门诊,进一步提升健康服务质量。

秦彦国将2023年定为吉大二院的学科发展年。“抗击疫情使得中国上上下下形成了一股强大的凝聚力,一次次的攻坚克难也淬炼了中国医生,更加积极地面对学术瓶颈,更加积极地去思考提升前沿医学研究水平。利用作为综合性大学附属医院的优势,吸引培养更多优秀人才,力争在关键核心医疗技术上取得更多突破。”他说。

大爱无疆

中国第二支赴萨摩亚医疗队在马诺诺岛志愿者临床治疗营合影。照片:张基昌提供

接受采访时是下午3点,心血管内科副主任张基昌刚做完3台手术,匆匆赶来,外套里面还穿着一件绿色的手术服。

张基昌有些腼腆,直到听见“援外医疗队” 时才开始滔滔不绝。他感到很荣幸,能够像白求恩一样恪守本职,同时把专业的医学知识和资源带到千里之外的国家,并在那里播撒希望的种子。

2019年1月至8月,张基昌作为第二批中国援外医疗队的队长,与五名同事一起在南太平洋岛国萨摩亚度过了难忘的七个月。在萨摩亚期间,他们完成了首例鼻窦内窥镜下鼻中隔软骨粘膜切除术、首例甲状腺癌联合根治术,均填补了萨摩亚医疗史上的空白。他们前往工农业基地和偏远岛屿,提供义诊和医学知识普及,并保质保量完成了太平洋运动会的医疗保健任务。

除了直接参与萨摩亚的临床诊疗,张基昌和他的团队始终在思考“如何在有限的时间内建立‘带不走’的专业医疗团队。”

“我们抵达萨摩亚后,发现尽管许多国家向萨摩亚提供了医疗用品,但该国会使用这些设备的专业医生非常少。因此,我们在那里的一项重要任务是编写药品管理和设备操作说明,同时培训当地医生,以最大限度地利用曾被闲置的医疗设备。”张基昌说。

地处热带的萨摩亚潮湿闷热。“雨季到来时,我们住的木屋就会漏水,而且这里地震频繁。”初到萨摩亚时张基昌感到无比不适应,但随着他与当地人的交往越来越多,他爱上了这片土地。

“起初,当地人会问我们是不是日本人,但后来,他们甚至会说几句普通话,还向我们学习太极拳。”张基昌回忆。

2018年,吉林省向萨摩亚派出第一批医疗队,截至2023年1月,该省共派出7批共48名队员赴萨摩亚执行医疗援助任务。“每次医院通知选拔医疗队成员时,我们院的许多医生都积极认真地为考试做准备。”张基昌说。

今年是中国首次向国外派遣医疗援助队60周年。在过去的60年里,中国向全球76个国家和地区派出了由3万名成员组成的医疗队,为当地人民提供了2.9亿次治疗。

在吉林省长春市新民大街吉林大学基础医学院院中央,同样矗立着一座白求恩的雕像。每年,该校新入学的医学生和新入职的医护人员都要在雕像前背诵毛主席的《纪念白求恩》,张基昌说这是参加援外医疗队的初心。

“我们感到很欣慰,在新时代,有更多的人继承了白求恩精神,以他们的仁心医德在白求恩所热爱的土地上更好地为更多的人服务。”张基昌说。

亚泰院区

亚泰院区  正常工作时间

正常工作时间 自强院区

自强院区  青年院区

青年院区 官方微信公众号

官方微信公众号

用户登录

还没有账号?

立即注册