春节将近,团圆的氛围愈浓,吉大二院心外科的病房内传来欢声笑语。两位接受人工心脏手术的患者,即将康复出院,在新的一年享受科技与医学赋予的崭新生命!

心血管外科柳克祥教授团队,一周内自主完成两例左心室辅助装置(LVAD)即人工心脏植入,其中一例患者为74岁高龄女性,为北方地区年龄最大、体格最小、围手术期管理难度最大的LVAD植入患者。另一例患者术后仅两小时便清醒脱离呼吸机,资料显示为LVAD置入术后呼吸机带管时间最短的患者。

柳克祥教授表示,心力衰竭困扰着众多患者,由于药物治疗的局限和心脏供体的缺乏,耐久可靠的机械性心脏辅助装置正逐渐成为晚期心衰患者的新选择。左心室辅助装置(LVAD)被誉为医疗器械“皇冠上的明珠”,历经30年发展,现已作为终末期心衰的有效治疗手段在我国逐步推广。这两例手术的成功实施,标志着吉大二院成为国内少数能独立开展该项目的医疗机构之一,同时对于终末期心衰患者的诊治及围手术期管理达到国际领先水平。

第一例:北方地区年龄最大、体格最小、围手术期管理难度最大的患者

74岁的患者徐女士是一位高危、体格“瘦小”(身高159cm,体重40kg)的终末期心衰患者。该患者10年前心梗后心功能急剧下降,左心室射血分数不到40%。4年前,患者因心衰行三腔起搏器(CRT-D)治疗,其后症状缓解,但左心室射血分数(LVEF值)始终低于35%。经过三腔起搏器及规范的“新四联”抗心衰药物治疗,心衰仍持续加重。术前近1个月,患者连续住院2次,超声心动图显示全心扩大,左室射血分数仅16%,生活质量较以往明显下降。

根据中国心衰治疗指南及中国左心室辅助装置专家共识(2023年),患者具备左心室辅助装置适应症、且无禁忌症。

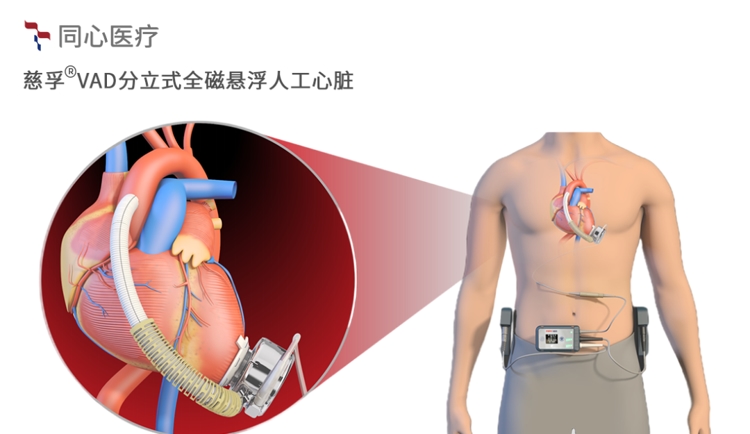

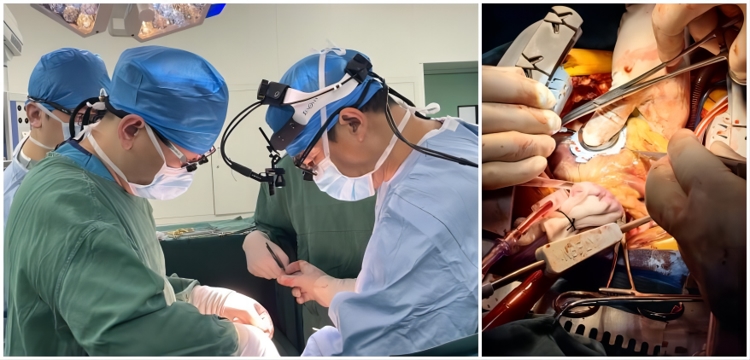

在吉林大学第二医院柳克祥教授团队带领的多学科团队(心外科、心内科、超声科、麻醉科、体外循环、康复科)通力协作下,经过充分的术前评估、缜密严谨的策略制定、细致规范的术中操作以及全面周到的围术期管理,成功应用全磁悬浮人工心脏慈孚®VAD,为该高危患者行LVAD植入术及三尖瓣成形术。

整个手术过程顺利,术后第一天即拔除气管插管,目前,患者可以自主下地活动,取得了令人满意的预后效果。据资料显示,该患者为北方地区年龄最大、体格最小、难度最大的LVAD植入患者。

患者家属表示,手术非常成功,吉大二院跨学科组建的团队在柳克祥教授的带领下,以高超的医术为患者迎来新生,为二院点赞!

第二例:资料显示为LVAD置入术后呼吸机带管时间最短的患者

47岁的患者迟先生,为求LVAD手术慕名而来。8年前因“急性心肌梗死”就诊于我院心内科,行冠状动脉支架植入术2次,球囊扩张成形术1次,并多次因心衰症状住院。近日,患者因胸闷气短症状加剧再次入院,心内科给予“新四联”抗心衰药物治疗,仍无法缓解心衰症状。心脏彩超显示,患者LVEF值仅有26%,全心增大,二尖瓣重度关闭不全,三尖瓣中度关闭不全。

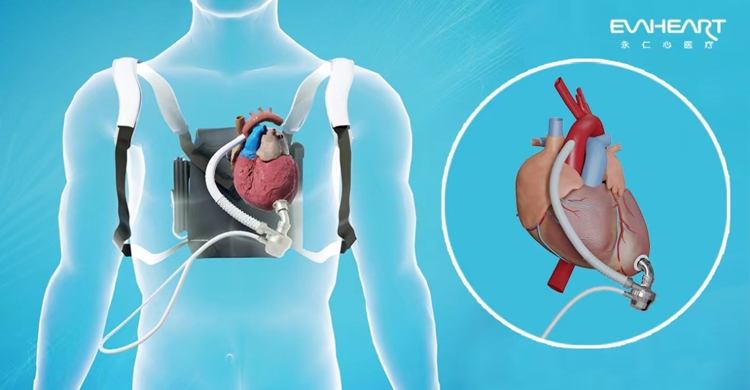

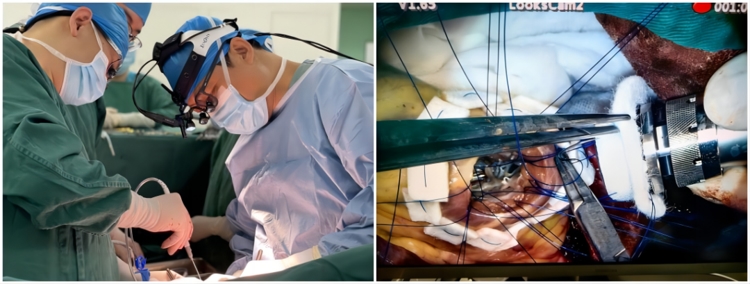

柳克祥教授团队组织多学科会诊,经研讨最终决定为该患者行生理脉动性人工心脏EVAHEART。经过充分的术前评估、缜密严谨的策略制定、完善发热术前准备,对迟某行LVAD术、三尖瓣成形术及冠状动脉旁路移植术。术中顺利,术后仅两小时患者便清醒脱离呼吸机。术后第1天即可自主进食,术后第2天即可下地行走康复训练。据资料显示,该患者为LVAD置入术后呼吸机带管时间最短的患者。

迟先生表示,术前因为心衰已经严重影响了生活质量,感谢二院的医护团队,医术高超,照护暖心,出院后还有专业的团队指导康复,让他可以回归正常生活。

终末期心衰被称为心脏病里的癌症。近年来心力衰竭的治疗取得巨大进步,但每年仍有5%-10%的心力衰竭患者进展为终末期心力衰竭,此阶段患者年死亡率高达50%。

据资料显示,2015-2019年,全国心脏移植术后1年的生存率为85.2%,术后3年的生存率为80.0%。左心室辅助装置(人工心脏),特别是全磁悬浮持续流左室辅助装置出现后,患者2年生存率高达84.5%,可与心脏移植术相媲美,且LVAD术后5年生存率高于心脏移植。

据统计,2020年已有将近80%的患者以永久性支持治疗为目的植入左室辅助装置。少数患者(2.7%)因心脏功能恢复可撤除左室辅助装置(人工心脏)支持。与心脏移植不同,植入人工心脏的患者仅需要抗凝治疗,而不需要接受抗排异治疗。左心室辅助装置(人工心脏)为终末期心衰治疗带来一个全新的选择。

初心如磐,笃行致远。吉大二院柳克祥教授带领的心血管外科作为国家重点专科建设单位,始终秉承着“改良、创新、开拓、进取”的理念,“以病人为中心”的原则,在心血管外科领域勤耕不辍、精益求精,不断更新诊疗理念,持续精进手术技术,为人民生命安全与身体健康保驾护航。

亚泰院区

亚泰院区  正常工作时间

正常工作时间 自强院区

自强院区  青年院区

青年院区 官方微信公众号

官方微信公众号

用户登录

还没有账号?

立即注册