日常生活中,生病是难以避免的事情。生病后,大家最常见的治疗方式就是服用药物。抗菌药物总是被大家列为首选药品。但是,抗菌药真的可以“包治百病”吗?

其实,很多人对抗菌药物的认识都存在一定误区。有些人把抗菌药当成消炎药,两者并不能划等号。抗菌药物是具有杀菌或抑菌活性的药物,而消炎药是减轻或消除局部炎症的药物。抗菌药物仅适用于由细菌引起的炎症,而对其他类型的炎症是无效的。还有些人把抗菌药物当成感冒药,一旦出现头痛、嗓子疼或者感冒发热等症状,认为只要服用抗菌药物就会好。但是大多数的感冒发热是病毒性感染,并非细菌感染,使用抗菌药物起不到疗效,还容易诱导耐药细菌产生,或产生一些副作用。

1.什么是抗菌药?

抗菌药物一般是指具有杀菌或抑菌活性的药物,由细菌、放线菌、真菌等微生物经培养而得到的某些产物,或用化学半合成法制造的相同或类似的物质,也可用化学方法全合成。

其主要分为八大类:β-内酰胺类(青霉素)、氨基糖苷类(庆大霉素)、喹诺酮类(左氧氟沙星)、四环素类、叶酸途径抑制剂类、氯霉素、糖肽类(万古霉素)、大环内酯类(阿奇霉素)。

2.使用抗菌药物的原则

在临床上使用抗菌药物,必须严格按照规定使用。

要根据患者的症状、体征、实验室检查等结果来使用药物,诊断结果为细菌、真菌、结核分枝杆菌、支原体、衣原体等病原微生物造成感染的患者,才能用抗菌药物进行治疗。

要尽早查明感染病原,根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物。按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药。因此,抗菌治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订,包括相应的品种选择、给药剂量、给药次数、给药途径以及疗程等。

给药的途径可以根据患者的病情严重程度选择不同方式,如:轻症感染患者可选择口服的方式,对于重症感染患者,在初期的治疗阶段应采用静脉给药的方式,以此保证药物发挥最大作用,待患者病情好转时,再序贯为口服药物。如需要联合用药进行抗菌治疗时,一定要遵循联合用药的指征。

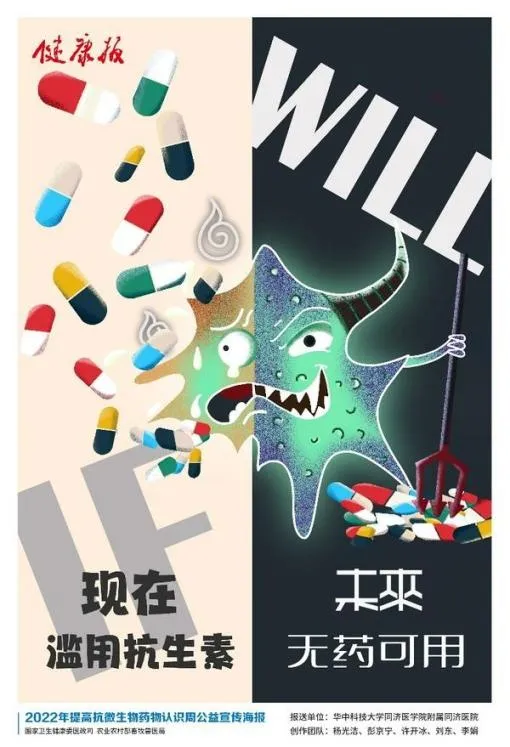

3.滥用抗菌药物的危害

1.过敏反应:青霉素类和头孢菌素类可引起过敏性休克。

2.二重感染:长期使用广谱抗生素可使体内敏感菌被抑制,而不敏感菌乘机在体内生长繁殖,造成二重感染。多见于老年人、幼儿和体质衰弱、抵抗力低的患者。

3.链霉素、卡那霉素、庆大霉素等有可能损害儿童的听神经,引起耳聋;氯霉素可自乳汁中分泌,对早产儿和新生儿引起不良反应,发生“灰婴综合征”;四环素类可导致牙齿黄染及牙釉质发育不良,不可用于8岁以下小儿;喹诺酮类对骨骼发育可能产生影响,18岁以下未成年人禁用。

4.产生耐药性:由于长期大剂量的使用抗生素,从而使大量有害细菌的抗药性显著增加,导致一般或高效药物无法治疗。多药耐药性是导致抗感染药物治疗失败的重要原因,2010年出现的“超级细菌”也是多药耐药性的一种。

4.家庭抗菌药物使用的注意事项

很多患者为了让病情好得快,让医生开最贵的抗菌药物,认为越贵的抗菌药物疗效越好。其实药并不是越贵越好,应根据患者的具体病情合理用药,要用对药才是最好。

频繁调整药物,服用一两天未见好转就更换药物,病情一旦好转就自作主张停药,这可能造成疾病反复发作,长期还会引起耐药性。

随意调整剂量,不按照医嘱服药,药物剂量过高,或自行更改用药次数都会增加药物毒性。

盲目的联合用药,同时使用多种抗生素,认为用药越多,起效越快。这样不仅会增加不良反应的发生,还有可能导致耐药菌增多。而且每种抗菌药物都有特定抗菌谱,只对某些特定细菌有效,医生处方开具的抗菌药物只能自己用,不能与家人或朋友共同使用。

要遵循“能吃药不打针,能打针不输液”的原则,对于轻、中度感染的大多数人,应首选口服治疗。

总之,抗菌药物一定要注意合理使用,并不是所有的感染都可以使用抗菌药物来治疗;发病时不要自行去买药治疗,一定要去正规医院就诊,遵循医嘱服用药物,避免随意用药损害身体健康。

亚泰院区

亚泰院区  正常工作时间

正常工作时间 自强院区

自强院区  青年院区

青年院区 官方微信公众号

官方微信公众号

用户登录

还没有账号?

立即注册