“一棵呀,小白杨,长在哨所旁,根儿深,干儿壮……”声音嘶哑但铿锵有力的歌声从吉林大学第二医院耳鼻咽喉头颈外科诊疗中心传出。

近日,在第三期食管发音线下培训班结业现场,20多位“无喉人”学员通过自己的努力,用重获的声音唱歌、朗诵诗歌,用简单的语言表达日常对话。这些看似平常的画面,却感动着患者自己,更感动了在场的每一个人。台下的家人早已热泪盈眶,掌声、笑声与喜悦交织在一起。

这是一群经历过喉癌手术、失去声音的患者。他们因为手术切除喉部,无法再通过声带发声。但在这里,他们通过食管发音的训练,从“失声”到重新说话,找回了表达的自由和对生活的希望。

患者重获“新生之声”

50岁的姚先生是本期培训班的一名学员。回想一年前,他因为嗓子持续疼痛、声音嘶哑被确诊为喉癌,在吉大二院接受了全喉切除手术。手术后的姚先生不仅失去了声音,还因此陷入深深的自卑与焦虑。无法与家人交流,只能依靠打字、写字,他的生活仿佛被按下了“暂停键”。

“我那时候甚至不敢见熟人,感觉自己没法融入社会。”姚先生说。就在他几近绝望时,耳鼻喉头颈外科护士长李金秋邀请他参加医院的食管发音培训班。第一次见到和自己一样的“无喉人”却能自如说话时,姚先生眼中重新燃起了希望。

在护士王金娜的耐心指导下,姚先生开始一步步练习,从吸气、打嗝,到简单发音。短短一周后,他便能发出“你好”“吃饭”这样简单的词语。如今,他甚至可以流畅地与人对话。他说:“重新能说话的感觉,像是被赋予了第二次生命。”

爱与坚持的力量

姚先生的故事并非个例。在培训班中,每一位学员背后都有着类似的经历与挣扎。他们从对生活的失落到重新拾起希望的过程,饱含泪水与感动。

护士王金娜回忆道:“学员刚开始学打嗝发音的时候特别痛苦,每练习一次都觉得喉咙像被‘撕扯’一样疼痛。看着他们经历痛苦却不放弃,我们每一位指导老师都特别心疼。”为了更好地帮助患者,护士团队甚至自己先进行食管发音的练习。“只有我们先学会了,才能更好地教患者。”

不仅如此,姚先生和其他几位“毕业生”如今成为了志愿者。他们在新一期培训班开课时,会主动与学员们分享自己的经历,带领他们一起练习,传递着希望的声音。

医学创新 造福患者

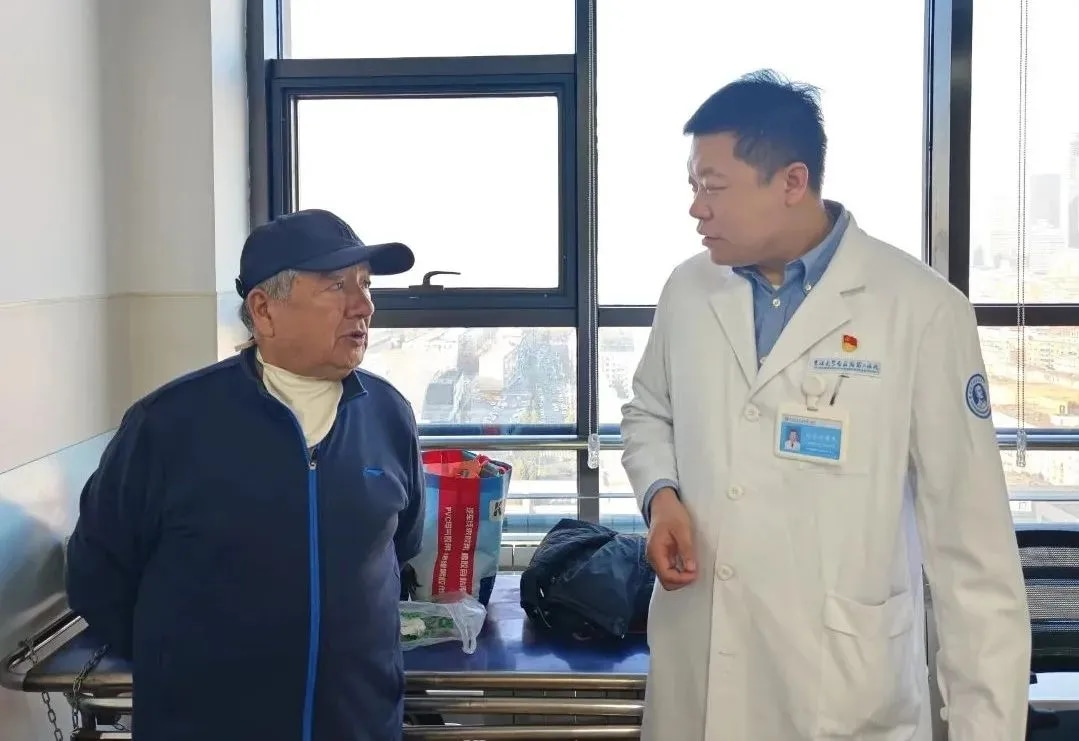

吉林大学第二医院耳鼻咽喉头颈外科副主任、头颈外科主任刘学识博杰表示,全喉切除术是治疗喉癌的有效手段,但术后患者面临的最大问题就是失声。这不仅影响患者的生活质量,还对他们的心理带来巨大压力。

为此,科室从2018年起率先在省内开展食管发音培训,成为吉林省唯一的培训基地。截至目前,已举办三期免费培训班,惠及患者204人次。通过系统的指导,患者可以选择适合自己的语言康复方法,其中食管发音因成本低、学习相对简单而被推荐为首选。

警惕喉癌:早诊早治是关键

刘学识博杰提醒,喉癌的早期症状往往不明显,常表现为声音嘶哑、咽喉部异常、咳嗽或颈部肿块。一旦出现这些症状,建议及时就医。通过电子喉镜检查,早期喉癌可通过微创手术切除,不仅根治肿瘤,还能保护声带功能,术后声音质量接近正常。

此外,长期抽烟、饮酒或有食管癌家族史的高危人群,更应定期检查,以防患于未然。

重新找回生活的信心

“无喉人”们的重生故事,让我们看到医疗技术与人文关怀结合的力量。每一位患者的发声背后,是医护人员的汗水与坚持,更是生命自我超越的奇迹。在这些微弱却坚定的“新声”中,我们听到了生命的韧性与希望。

亚泰院区

亚泰院区  正常工作时间

正常工作时间 自强院区

自强院区  青年院区

青年院区 官方微信公众号

官方微信公众号

用户登录

还没有账号?

立即注册